«На память осталась строительная каска с надписью «Митрополит Феофан»

«Мы вверяли свою судьбу владыке и отправлялись навстречу неизвестности, то есть в Казань»,

«Мы вверяли свою судьбу владыке и отправлялись навстречу неизвестности, то есть в Казань», — вспоминает спустя многие годы главный инженер Казанской епархии, бывший ульяновский предприниматель Михаил Федотов. О том, как он оказался в столице Татарстана и как из бизнесмена, прошедшего через 90-е годы, стал строителем церквей, Федотов рассказывает на страницах книги корреспондента «БИЗНЕС Online» Валерия Береснева, вышедшей в издательстве Московской патриархии. Издание посвящено памяти владыки Феофана (Ашуркова) и представляет собой его развернутую биографию, которая сопровождается воспоминаниями людей, близко знавших митрополита, — губернатора Петербурга Александра Беглова, экс-премьер-министра РФ Сергея Степашина и многих других.

Сегодня два года как не стало с нами Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашурков) Фото: «БИЗНЕС Online»

«Сам я вряд ли соберусь книгу написать. А вот ты напишешь»С детства я помню потрепанную книжку с коротким названием «Отец Иакинф», ее приятный библиотечный запах и первую фразу, открывавшуюся вместе с портретом неизвестного мне, задумчивого монаха: «Лето 1800 года выдалось в Казани на редкость знойное…» Что такое Казань, и почему православный монах изображен в конической соломенной «вьетнамке», а не в клобуке, я тогда представлял себе довольно смутно. Но книга была на редкость увлекательной, с изгибами сюжета, которые сделали бы честь Майн Риду или Джеку Лондону. Отец Иакинф, церковный дипломат родом из Казанской губернии, путешествовал по пыльным дорогам Поднебесной, изучал древние иероглифы, запросто беседовал с китайскими крестьянами и вельможами и прославился как один из первых русских востоковедов. Впрочем, история этого удивительного человека вспомнилась мне лишь долгие годы спустя, когда из Петербурга я начал часто приезжать в Казань и постепенно сдружился здесь с тогдашним митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном (Ашурковым).

Как оказалось, владыка Феофан тоже был и церковным дипломатом, и востоковедом, тоже пережил множество захватывающих приключений в той части мира, которую принято именовать Востоком, и очень любил на досуге об этом повспоминать. Слушая его, я однажды поймал себя на мысли, что как будто заново читаю «Отца Иакинфа», вот только действие происходит уже не в Китае, а в Египте, Сирии, Израиле, Аргентине… «Вам бы книгу написать об этом, владыка», — сказал я тогда. «Ну, сам я вряд ли соберусь», — пожал он плечами. Потом взглянул на меня с доброжелательным лукавством и добавил: «А вот ты, пожалуй, напишешь».

Ну что ж, я выполнил этот зарок. Книга вышла этой осенью в издательстве Московской Патриархии с предисловием патриарха Кирилла и с заглавием, взятым из наиболее часто повторяемых высказываний владыки — «Родина у нас одна». Он, повидавший множество стран и служивший (по меткому замечанию епископа Луховицкого Евфимия (Моисеева) на всех континентах, кроме разве что Австралии или Антарктиды, любил повторять эту фразу о единственности и неповторимости России. Понятно, что сегодня эти простые и вроде бы незамысловатые слова приобретают особое звучание.

Воссозданный храм Казанской иконы Божией Матери. Митрополит Феофан, приложивший немало усилий для его открытия, лишь совсем немного не дождался этого славного момента Фото: «БИЗНЕС Online»

Презентация книги должна состояться в Москве в декабре с участием многих людей, которые знали и ценили покойного митрополита. Пока что, ко второй годовщине с момента кончины владыки (20 ноября 2020 года), мы предлагаем читателю одну из глав, которая по-своему поразительна. Она воспроизводит историю предпринимателя и строителя Михаила Федотова , главного инженера Казанской епархии — человека, чья судьба полностью изменилась под влиянием митрополита Феофана и чьими (во многом) трудами в Казани был воссоздан горделивый белоснежный собор, который мы все теперь знаем под именем храма Казанской иконы Божией Матери.

С уважением к читателям,

Валерий Береснев, автор-составитель книги «Родина у нас одна»: Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков)»

Михаил Федотов: «Потеряв родного отца, я почти тут же нашел себе духовного отца и наставника. Владыка стал для меня духовным ориентиром, и оставался таковым вплоть до своей кончины. Иногда бывал крут и строг — во много раз строже, чем родной отец, но мне это оказалось на пользу» Фото предоставлено Валерием Бересневым

Михаил Федотов, главный инженер Казанской епархии:

«Была в нем сила, которая делала смирение перед ним естественным»«Я познакомился с владыкой Феофаном в июне 2014 года, вскоре после того, как он был назначен митрополитом на Симбирскую кафедру. Помню, я молился во время богослужения в храме, и после литургии услышал первую проповедь владыки на симбирской земле. И это сразу произвело впечатление: речь нового архиерея была очень динамичной и живой, и мы все, кто в тот момент присутствовал в церкви, увидели, что к нам приехал человек совершенно неординарный и с большим жизненным опытом. Потом была встреча владыки с тогдашним губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, мне довелось быть и там, и я услышал их разговор, в котором митрополит вспоминал, помимо прочего, о своем участии в печально знаменитых событиях Беслана. Все это в совокупности было очень свежо и «впечатлительно» для симбирской церковной атмосферы. И меня, что называется, «зацепило».

В то время я еще не работал в церковных структурах, а был одним из ульяновских предпринимателей, подвизавшихся в сфере строительства. Но как воцерковляющийся человек и православный христианин я старался помогать Симбирской епархии, в том числе участвовал в возведение храма Покрова Пресвятой Богородицы — в том микрорайоне города, где я когда-то рос вместе с моими друзьями. К тому же, еще при прежнем симбирском владыке Прокле (Хазове) я начал алтарничать в кафедральном храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» и имел благословение на ношение подрясника. Кстати, как потом выяснилось, это был тот самый храм, в который владыка Феофан ходил молиться в самом начале своей сознательной церковной жизни, когда он проходил срочную армейскую службу в Ульяновске в 1967-68 годах. И именно в этом храме нам довелось с ним познакомиться.

Владыка сам заметил меня в алтаре. Ключарь храма протоиерей Николай Архангельский рассказал ему, что я помогаю приходу и даже являюсь подрядчиком строительства сквера у нового кафедрального собора в городе ( Спасо-Вознесенского, торжественно открытого в 2015 году во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Симбирск/Ульяновск — прим. ред .). Одним словом, он охарактеризовал меня как соработника и помощника. Кстати, нас, таковых, среди ульяновского предпринимательского сообщества было немало, в том числе мой друг Игорь Любченков. Некоторое время у нас даже существовала, скажем так, своя община православных предпринимателей.

Владыка сразу проявил ко мне живой интерес. Спросил, чем я занимаюсь, что успел построить, как пришел в церковь, есть ли у меня семья и дети. Мы общались в первый раз минут пятнадцать, и он показался мне очень живым, открытым и заинтересованным собеседником. Мы обменялись мобильными телефонами «на случай», и буквально через день он мне позвонил.

Разговор сразу зашел о деле. «Слушай, — сказал мне владыка — у нас есть один аварийный объект около строящегося кафедрального собора. Подумай о том, как сделать из него двухэтажное здание. Возможно, потом мы приспособим его под воскресную школу».

Я этот объект немного знал, поэтому ответил: «Владыка, я все изучу и вам доложу». Вскоре я выехал на место, посмотрел: постройка была в таком состоянии, о котором у нас в строительной отрасли говорят: «проще снести и построить заново». Я тут же набрал митрополита и говорю: «Такая ситуация: стены в трещинах, кровля разрушается, фундамент „плывет“. Давайте мы лучше сделаем проект под новое строительство». Он выслушал и ответил примерно так: «Это мы и без тебя знаем, сами не дураки. Спасибо за помощь, до свидания». И как-то резко оборвал разговор. Так я впервые столкнулся с его «жесткостью», о которой много слышал от людей, хорошо его знавших.

Честно говоря, я даже расстроился и мучился несколько дней. «Как же так, — думалось мне — правящий архиерей меня не понял. Может, я что-то не так сказал?»

«Я был одним из ульяновских предпринимателей, подвизавшихся в сфере строительства. Но как воцерковляющийся человек и православный христианин я старался помогать Симбирской епархии» Фото предоставлено Валерием Бересневым

Прошло какое-то время, и я снова столкнулся в владыкой в храме «Неопалимая Купина» — он приехал туда, чтобы отслужить литургию. Я встречал его в подряснике и в стихаре — ведь в богослужении я участвовал фактически как иподьякон. И он в очередной раз меня немного отругал, и как будто опять ни за что. Я еще не понимал, что таков стиль его управления, что он хорошо разбирается в человеческой психологии и может умело сменить кнут на пряник, а опалу — на расположение.

Но тогда я, конечно же, совсем растерялся. И на встречу владыки с православными предпринимателями Ульяновска, которая вскоре последовала, отправился уже без особого настроения. Все, кто там был, по очереди представлялись правящему архиерею, а меня, выходит, он уже знал. Когда отзвучали все речи, владыка устремил свой взор на меня и вдруг говорит: «Я вот смотрю на Михаила Михайловича, и думаю, что у него нет никаких препятствий к тому, чтобы в будущем стать священником». Я, честно говоря, опять растерялся. Хотя я и алтарничал, но делал это в свободное от работы время, и никогда не задумывался о том, чтобы учиться в семинарии. Тем более, что до моего воцерковления всякое в жизни случалось, и девяностые годы в Ульяновске мы пережили… Однако эта новая встреча заставила меня забыть о прежних переживаниях: мы очень подробно обсудили различные строительные и попечительские вопросы, и даже снова затронули сферу личного: я подробнее рассказал о своей семье. С тех пор мы стали регулярно созваниваться, встречаться и, по сути, сдружились.

Владыка оказался очень яркой личностью, способной к самым нестандартным решениям, и это в нем покоряло. Да, как перед архиереем мы обязаны были перед ним смиряться, но была в нем сила, которая делала такое смирение естественным. Мы склонялись не столько перед его саном, сколько перед ним самим, перед его неординарными лидерскими качествами.

Но самое судьбоносное случилось дальше. В конце 2014 года у меня тяжело заболел отец, и в начале 15-го умер от онкологии. Однако еще раньше мы успели выяснить, что мой отец служил вместе с владыкой в армии в Ульяновске — и в учебке, и в училище связи. Конечно, они помнили друг друга очень примерно, но меня поразил сам факт, что они проходили срочную службу в одно время и в одной и той же воинской части. Отец был для меня самым близким человеком и во многом примером, на который я равнялся. В жизни ему тоже были свойственны лидерские качества, он неоднократно назначался на руководящую работу.

Буквально на следующий день после похорон мне позвонил владыка. Быть может, он даже и не знал о моем несчастье (я ему сам ничего не рассказывал), но я увидел в его звонке Божий промысл. Он сказал: «Михаил, завтра у нас совещание с губернатором, и ты должен пойти со мной». Я искренне удивился: «Зачем?» Владыка пояснил: «Ты занимался обустройством парка у кафедрального собора, а сейчас на повестке дня вторая очередь этого парка, и ты снова нужен. Плюс тебе предстоит как мирянину дать интервью от лица симбирской епархии».

Это был канун Рождества 2015 года. Я приехал на совещание, заставил себя взбодриться и думать исключительно о делах, и после этой встречи мы с владыкой как-то еще стали ближе друг к другу. Мы взяли за обыкновение встречаться уже очень часто, так что у меня постепенно закралась мысль, что, вот, потеряв родного отца, я почти тут же нашел себе духовного отца и наставника. Понятно, что родного отца никто не заменит, но во многом владыка стал для меня духовным ориентиром, и оставался таковым вплоть до своей кончины. Иногда бывал крут и строг — во много раз строже, чем родной отец, но мне, который воцерковлялся и искал себя долгие годы, это оказалось на пользу.

Символично, что само освящение Спасо-Вознесенского кафедрального собора состоялось в мае, в день рождения владыки Феофана, и на этот же день (21 мая) выпал двунадесятый праздник Вознесения Господня, отмечаемый всегда на 40-й день после Пасхи Фото: patriarchia.ru

«Владыка как бы невзначай говорил: «Слушай, а переезжай в Казань!»С наступлением 15-го года мы стали готовиться к освящению и торжественному открытию Спасо-Вознесенского кафедрального собора. Символично, что само освящение, на которое из Москвы прибыл Святейший патриарх Кирилл, состоялось в мае, в день рождения владыки Феофана, и на этот же день (21 мая) выпал двунадесятый праздник Вознесения Господня, отмечаемый всегда на 40-й день после Пасхи. В связи с патриаршим визитом владыка снова подключил меня к работе: требовалось взаимодействовать с мэрией по украшению города.

Помню, в эти подготовительные дни мне удалось быть у владыки в архиерейской резиденции по текущим делам, после чего мы с ним засиделись, стали о жизни разговаривать, и тогда я решился спросить: «Владыка, а почему вы однажды сказали, что я могу быть священником?» Он откликнулся, как будто ждал моего вопроса: «Слушай, поступай на заочное отделение в семинарию, а там жизнь покажет — станешь или не станешь. У тебя какое образование?» А у меня, между прочим, два диплома высшей школы. Владыка, как это услышал, рукой махнул: «Ну, значит, тебе еще легче будет. Сейчас все решим». Тут же достает телефон — свою фирменную «раскладушку» с кнопочками, и кому-то начинает звонить. На том конце линии отзываются, и по разговору я постепенно понимаю, что он беседует с архимандритом Тихоном (Шевкуновым, тогдашним наместником Сретенского монастыря и ректором Сретенской духовной семинарии, а ныне митрополитом Псковским и Порховским — прим. ред .). «У меня друг из Ульяновска хочет учиться в семинарии», — объясняет владыка Феофан архимандриту. «Тебе сколько лет?» — на секунду обращается он ко мне. «Мне сорок, Владыка». «Да, да, ему сорок лет», — продолжает митрополит. Трубка в его руках что-то шуршит в ответ голосом ректора Сретенской семинарии, а я чувствую себя предельно неловко: на моих глазах два очень важных и значительных человека, принадлежащих к высшему руководству Русской Православной церкви, обсуждают мою судьбу. Об архимандрите Тихоне к тому времени я был наслышан, да и его книга «Несвятые святые» продавалась буквально в каждой церковной лавке, и была, что называется нарасхват. Но, слышу, бодрый тон владыки Феофана начинает постепенно угасать: Тихон (Шевкунов) сообщает ему, что в Сретенской семинарии нет заочного отделения. «Ну что ж — говорит мне митрополит, — сейчас не срослось. Значит, подождем до лета, а там, глядишь, благословлю тебя поступать куда-нибудь в Москву».

На освящение собора в Симбирск прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Царила атмосфера большого праздника и какой-то решающей победы, которую, мнилось, мы одержали все вместе. Никто еще не знал тогда, что владыку Феофана в самом скором времени переведут в Казань Фото: patriarchia.ru

А дальше события развивались стремительно — для всех нас. Подошел черед освящения Спасо-Вознесенского кафедрального собора, в Симбирск прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Царила атмосфера большого праздника и какой-то решающей победы, которую, мнилось, мы одержали все вместе. Никто еще не знал тогда, что владыку Феофана в самом скором времени переведут в Казань. До своего перевода он успел освятить кресты и купола Покровского храма, который мы строили вместе с единомышленниками.

А 13 июля 2015 года грянуло постановление Священного Синода о назначении владыки митрополитом Казанским и Татарстанским. Не скрою, мы все очень расстроились. За год с небольшим он настолько взбодрил симбирскую епархиальную жизнь, что там его до сих пор вспоминают (даже забылась его чрезмерная строгость, на которую многие в свое время жаловались).

Однако после отъезда владыки мы с ним не потерялись, созванивались в праздники и просто так. Он периодически приглашал меня в Казань, и я с удовольствием откликался: приезжал иногда на торжественные праздничные богослужения. После каждой такой литургии он оставлял меня на трапезу и как бы невзначай говорил: «Слушай, а переезжай в Казань!» Я поначалу, разумеется, отнекивался: «Ну, как я перееду, когда в Ульяновске у меня рабочий коллектив, свои контракты и подрядчики? Вот если мне предложат в Казани какую-нибудь работу, тогда, возможно, я смогу тут и корни пустить, и свою семью перевезти».

В ноябре 15-го года на самом высоком уровне вдруг решился вопрос о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Владыка, рассказывая мне об этом по телефону, в первый раз обмолвился: «Мне понадобится помощник здесь, на строительстве храма. Возможно, я предложу тебе приехать в Казань» Фото: «БИЗНЕС Online»

«Такое предложение бывает раз в жизни, и оно может оказаться судьбоносным»В ноябре 15-го года на самом высоком уровне вдруг решился вопрос о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. С началом следующего года стартовали проектные работы, весной на объект вышли археологи, и владыка, рассказывая мне об этом по телефону, в первый раз обмолвился: «Мне понадобится помощник здесь, на строительстве храма. Возможно, я предложу тебе приехать в Казань».

Ну что ж, поговорили и опять на какое-то время забыли об этом. Между тем, я держал в голове напутствие митрополита получить заочное духовное образование. В июле 16-го года мне довелось быть в Казани: я свиделся с владыкой, заехал на строительную площадку собора, и затем, по какому-то наитию, решил побывать в Казанской духовной семинарии (КазДС). Про себя решил: «Владыке пока ничего говорить не буду, подам документы и попробую поступить сам». Так и сделал. В августе я уже сдавал экзамены, а в Епархиальное управление специально не заезжал, думал: «Сначала поступлю, а потом скажу».

Когда все экзамены благополучно остались позади, мне осталось лишь последнее испытание: собеседование с ректором. Надо сказать, что ректором семинарии к тому времени стал сам владыка, который вскоре после переезда в Казань возглавил КазДС вместо игумена Евфимия (Моисеева, ныне главы Синодального миссионерского отдела РПЦ и наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря в Москве — прим. ред .). И вот в назначенный день у дверей ректорского кабинета собрались очники и заочники. Заходили внутрь по очереди, отвечали на обычные в таких случаях вопросы о себе, своей семье, читали наизусть один из псалмов (чаще всего, 90-й или 50-й). Когда настал мой черед, и я шагнул через порог, в глазах владыки отобразилось искреннее удивление. «Вот это да! Как он экзамены-то хоть сдал?» — обратился он к сидящему здесь же проректору Евфимию (Моисееву). «Все хорошо, даже отлично», — откликнулся отец Евфимий. «Ну, тогда этого точно берем», — заключил митрополит. И, уже обращаясь ко мне, добавил: «Теперь ты не отвертишься! Ты должен переезжать в Казань!» «Я думаю об этом», — кивнул я. Но владыка был настроен решительно: «Нечего тут думать. Даю тебе два дня на все раздумья. В субботу жду тебя здесь. Хочешь — приезжай вместе с супругой».

Конечно, разговор с женой вышел трудным, и я был заранее готов к этому. «Какая Казань?! У нас здесь дом, работа, у детей — школа и детский сад!» — возмущалась моя «половинка». «Наташа, такое предложение бывает раз в жизни, и оно может оказаться судьбоносным», — убеждал я супругу. Кстати, так оно потом и вышло: наша жизнь с этого момента круто повернулась. В Ульяновске не все поначалу это восприняли: мои партнеры, контрагенты и прочие были поражены не меньше, чем моя жена. Но в итоге, трудное решение было принято: я начал сдавать дела, связанные с моей фирмой, разруливать вопросы и рубить оставшиеся «хвосты». Что будет дальше, я представлял смутно. Мы вверяли свою судьбу владыке и отправлялись навстречу неизвестности, то есть — в Казань.

В качестве главного объекта моих забот был определен строящийся собор Казанской иконы Божией Матери Фото предоставлено Валерием Бересневым

«Все пять лет моей работы в Казанской епархии, проведенные под началом владыки, я всегда ощущал его рядом»Впрочем, митрополит позаботился о том, чтобы подготовить для меня рабочее место. «Будешь моим помощником, берем тебя в штат епархиального управления — курировать все работы, связанные со строительством Казанского собора», — так владыка заранее очертил круг моих задач. Когда после возвращения из Ульяновска я впервые пришел к нему в здание епархии, он заговорил со мной деловым тоном. «Михаил, сейчас ты становишься моим подчиненным. Раньше мы с тобой были просто друзьями. Мы и сейчас остаемся друзьями. Но как к подчиненному я буду предъявлять к тебе требования, и где-то тебе придется смиряться». Я ответил: «Безусловно, владыка. Да, я предприниматель, и всю жизнь работал сам на себя, а сейчас у меня впервые появляется руководитель. Но я человек церковный, а вы — не просто мой начальник, но и духовное лицо, митрополит. Я думаю, это поможет мне быстрее и легче перестроиться». Кстати, так оно потом и вышло, и психологически это оказалось не слишком тяжело.

Все коммерческие контракты, заключенные мной в Ульяновске, я, тем не менее, исполнил. Переезд в другой город произошел, слава Богу, практически безболезненно. Тем временем, в Казани владыка меня со всеми познакомил и определил, как будет называться моя должность: главный инженер архитектурно-строительной комиссии Казанской епархии. Потом слова об «архитектурно-строительной комиссии» как-то само собой выпали из обихода (и заодно из моей трудовой книжки), и митрополит Феофан повсюду представлял меня просто как главного инженера. По роду своей деятельности с 2009 года я занимался строительством и реставрацией, так что в этом не было для меня ничего нового. Однако в известном смысле все пришлось начинать с нуля: все-таки я приехал в город, где у меня на первых порах не было ни знакомых строительных бригад, ни монтажников, ни архитекторов.

Разумеется, в качестве главного объекта моих забот был определен строящийся собор Казанской иконы Божией Матери. Однако с первых дней моей работы в Казани стали поступать и другие поручения. Так, в первый официальный день на новой работе владыка вывез меня в Авиастроительный район города, в квартал, где вообще не было православных храмов, показал участок в чистом поле и поставил задачу — до Нового года построить здесь небольшую деревянную церковь. «И подумай, как сделать это бюджетно», — напутствовал он.

Одним из тех, кто помогал мне в те дни, был протоиерей Владимир Пономарев, председатель епархиальной архитектурно-строительной комиссии и настоятель храма благоверного князя Александра Невского. Он свел меня с нужными людьми, и мы подготовили эскизный проект будущего храма — каркасной постройки на 150 «квадратов» с утеплителем и электрокотлом. Задача была выполнена: церковь (вплоть до иконостаса и внутреннего убранства) возвели к Новому 2017 году, и первая служба там прошла аккурат в Рождество.

После этого владыка стал давать мне еще больше поручений: тут и комплексная программа «Остров-град Свияжск», и другие объекты, которые уже были в работе. Плюс надзирать за работами по Казанскому собору мне приходилось практически в ежедневном режиме. «О сложных ситуациях мне докладывай, сам решения не принимай», — подчеркивал владыка. И действительно, он всегда держал руку на пульсе. Обыкновенно митрополит звонил мне утром и вечером, независимо от того, какой это был день недели, будни или выходные. Но мог звонить и несколько раз на дню, если возникали срочные задачи. Даже если он был за границей, даже если он приболел — он никогда не изменял своему обыкновению «быть на связи». Утром я ему докладывал о своих планах, а вечером — какие задачи и поручения удалось выполнить. Случалось, и я ему звонил напрямую, если это требовалось. Таким образом, все пять лет моей работы в Казанской епархии, проведенные под началом владыки, я всегда ощущал его рядом. И всегда подспудно я волновался, боялся его подвести, с чем-то не справиться, и поэтому молился особенно горячо.

Отношения между Минтимером Шаймиевым и владыкой с самого начала сложились довольно доверительные, хотя случались моменты, когда доходило дело до дружеских споров Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«С участием Шаймиева и владыки наши обыденные «планерки» как бы преображались в дипломатические рауты»Известно, что реставрация Свияжска финансировалась за счет республиканского фонда «Возрождение», который возглавляет первый президент РТ Минтимер Шаймиев. Отношения между ним и владыкой с самого начала сложились довольно доверительные, хотя случались моменты, когда доходило дело до дружеских споров. Особенно, когда фонд «Возрождение» активно включился в воссоздание Казанского собора. владыка строго ориентировался на каноны Церкви, а Минтимер Шарипович, как мы понимали, апеллировал к понятию «воссоздание» и к своему опыту.

Однако Владыка, по своему обыкновению, все острые углы дипломатично сглаживал. Еще до визита Святейшего Патриарха Кирилла в Казань ( на закладку собора в июле 2016 года — прим. ред. ) владыка Феофан провел беседу с Шаймиевым и откровенно сказал ему: «Минтимер Шарипович, мы не хотим быть простыми наблюдателями процесса восстановления собора — мы хотим, чтобы Казанская епархия своими силами сделала иконостасы и часть убранства алтаря». Шаймиев пытался от этого отговорить, указывал, что это очень сложно и дорого, но владыка настоял, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего пребывания в столице Татарстана благословил это начинание.

Случалось, что при строительстве собора возникали препятствия, которые мне казались непреодолимыми. Но каждый раз, когда я обсуждал эти проблемы с владыкой — по телефону или при личной встрече, я всегда поражался, как хладнокровно и мудро умеет он их решать.

Митрополит принял историческое решение — изготовить соборный иконостас в соответствие с первоначальным замыслом — из двух видов мрамора, с бронзой, с резным и золоченым декором Фото: «БИЗНЕС Online»

Кстати, иконостасы, согласно историческому проекту русского архитектора Ивана Старова, по которому в начале XIX века строился первый храм (впоследствии разрушенный большевиками), должны были быть выполнены как мраморные с бронзой, с резным декором и с позолотой. Но зодчие позапрошлого века, видимо, сочли, что это слишком дорого для Казани, и в итоге изготовили резной иконостас с писаными иконами. Исходя из этого, владыка поначалу поручил проектировать деревянный резной иконостас. Но, когда мы посмотрели аналоги в Александро-Невской лавре, также выполненные по проекту Старова, и изучили архивные материалы, митрополит принял историческое решение — изготовить соборный иконостас в соответствие с первоначальным замыслом — из двух видов мрамора, с бронзой, с резным и золоченым декором. Понятно, что иконография при этом не претерпела изменений — она предусматривалась именно та, что бытовала в храме исторически.

К работам на иконостасах мы привлекли мастеров из Ессетуков, Казани и из Палеха. Иконописцев призвали из Ставрополя (с которым у владыки сохранялись тесные связи), а также из Москвы, Петербурга и опять-таки самой Казани. Рабочие совещания у нас проводились каждую среду, и примерно раз в месяц (а потом чуть пореже) в наших заседаниях участвовали Минтимер Шарипович Шаймиев и владыка. Это всегда было интересно наблюдать: как эти два масштабных человека, относившиеся друг к другу с особым уважением, обсуждают сложные моменты, которые у рабочей группы (архитекторов, искусствоведов, художников) обычно вызывали споры. Наши обыденные «планерки» как бы преображались в дипломатические рауты, и мы только диву давались, как искусно и бережно все решалось.

Если владыка не был в отъезде, он каждый свой рабочий день в Казани начинал с посещения «объекта», то есть строительной площадки Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Замечу, что, если владыка не был в отъезде, он каждый свой рабочий день в Казани начинал с посещения «объекта», то есть строительной площадки. А после совещаний, о которых я уже упоминал, мы каждый раз устраивали чаепития в трапезной Богородицкого монастыря. Если владыка задерживался и оставался с нами, это был подлинный праздник, поскольку он всегда о чем-то интересном рассказывал. И вся наша команда, занимавшаяся воссозданием Казанского собора, затаив дыхание, его слушала. Он часто вспоминал о своих странствиях по миру, о трагедиях 1993-го года и Беслана, о своих незабываемых встречах. Мне врезалось в память, что, когда владыка проходил послушание в Русской духовной миссии в Иерусалиме, он познакомился с выдающимся советским композитором Яном Френкелем, автором музыки к множеству замечательных песен, в том числе — к «Русскому полю». Знакомство было приятным — ведь эта песня у владыки была одна из самых любимых. И я, придя вечером домой после чаепития, неожиданно для самого себя включил запись, на которой Френкель задумчивым тихим голосом поет: «Сколько дорог прошагать мне пришлось. …Здравствуй, русское поле. Я твой тонкий колосок», и поразился проникновенности этой композиции, написанной когда-то для советской кинематографической саги о «приключениях неуловимых». С тех пор эта песня запала мне в душу.

Кстати, работая с владыкой, я не уставал поражаться его умению разбираться в людях. Бывало, когда приходил человек с предложением что-то сделать для нас, или же кого-то рекомендовали нам в помощники, Владыка буквально, как рентгеном, был способен увидеть новичка насквозь. И иногда, чуть только за гостем закрывалась дверь, выносил вердикт: «Нет, мы с ним работать не будем». Я удивлялся: «Почему?». Владыка, не вдаваясь в объяснения, ограничивался короткой репликой: «Подожди — сам увидишь». И действительно — потом оказывалось, что эти люди не самым хорошим образом зарекомендовали себя или кого-то подвели. Не знаю, можно ли это назвать духовным зрением, но однозначно сказывался колоссальный жизненный опыт владыки.

Последний раз мне довелось увидеться с Владыкой Феофаном, когда он служил свою последнюю литургию в земной жизни — 4 ноября 2020 года, на праздник Казанской иконы Божией Матери Фото: «БИЗНЕС Online»

«Он никогда не жаловался нам на свое здоровье, и в тот раз ни намеком не дал понять, что заболел»Последний раз мне довелось увидеться с Владыкой Феофаном, когда он служил свою последнюю литургию в земной жизни — 4 ноября 2020 года, на праздник Казанской иконы Божией Матери. Служба проходила на территории Богородицкого монастыря, рядом с воссоздаваемым собором. И в своей проповеди владыка много говорил о строительстве, а рядом, как весомое доказательство его слов, синели купола практически готового храма. Сразу после этого он уехал к себе на родину в Курскую область, по дороге завернул в свое любимое Дивеево, но мы все равно периодически созванивались. У нас как раз начались работы по облицовке иконостаса мрамором (который для нас делали греческие друзья владыки на Кавказе), и почти одновременно (числа 12-13) нам доставили колонны для иконостасов. Я отправлял фотографии колонн на владыкин «ватсап», а он в ответ беспокоился: «Сколько отгрузили? Пересчитай». То есть, до последнего, пока были силы, он интересовался происходящим «на соборе». Хотя, когда я разговаривал с ним по телефону 12 ноября, я обратил внимание на его хриплый голос. При этом он никогда не жаловался нам на свое здоровье, да и в тот раз ни намеком не дал понять, что заболел. Во время последнего нашего разговора (примерно 15 ноября) речь, помню, снова зашла об иконостасе, и он в очередной раз подробно меня расспрашивал. 18 ноября я, наконец, узнал, что владыка в больнице, а всего через два дня пришла трагическая весть.

Я находился в тот момент рядом с отцом Владимиром Самойленко, епархиальным секретарем (ныне ректор Казанской духовной семинарии — прим. ред .). Было утро, мы только подъехали на работу. Раздался звонок из Москвы, отец Владимир выслушал, положил трубку и сообщил то, что прозвучало, как гром среди ясного неба: «Владыка умер».

Святейший Патриарх Кирилл сам определил, где находиться некрополю Феофана — за алтарем Казанского собора, рядом с местом явления Богородицы и обретения чудотворной иконы Фото: «БИЗНЕС Online»

Для церемонии погребения владыки Феофана был создан оргкомитет, в котором я тоже принимал участие. Обсуждалось место его упокоения — власти республики предложили Аллею Славы. Однако Святейший Патриарх Кирилл сам определил, где находиться некрополю — за алтарем Казанского собора, рядом с местом явления Богородицы и обретения чудотворной иконы, — и настоял на своем.

Похороны владыки запомнились мне буквально по минутам: я понимал, что теряю очень близкого мне человека, который перевернул всю мою жизнь. Что касается Казанского собора, то могу поручиться, что в конечном итоге он был воссоздан в том виде, в котором был утрачен — буквально сантиметр к сантиметру. И совершенно справедливо, что в юго-западном пространстве соборного пещерного храма нашлось место для небольшой экспозиции памяти митрополита Феофана: за стеклом хранятся его клобук, посох (как символ архиерейской власти), панагия и нагрудный крест, который он чаще всего носил. На стене рядом с витриной можно увидеть икону Феофана Исповедника, которую владыка получил некогда при монашеском постриге в Троице-Сергиевой Лавре. Есть и стенд, на котором представлены несколько государственных и церковных наград владыки, а также его письмо от 20 октября 2015 года на имя президента Татарстана с просьбой о восстановлении собора.

«У меня от владыки осталась строительная каска с надписью «Митрополит Феофан» — в ней он обычно инспектировал ход наших работ. Я хотел отдать каску для экспозиции, но из-за ограниченности пространства ее не приняли. Так она пока и лежит у меня в кабинете, и напоминает о дорогом мне человеке» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

А лично у меня от владыки осталась строительная каска с надписью «Митрополит Феофан» — в ней он обычно инспектировал ход наших работ. Я хотел отдать каску для экспозиции, но из-за ограниченности пространства ее не приняли. Так она пока и лежит у меня в кабинете, и напоминает о дорогом мне человеке.

P.S. Ознакомиться с превью книги «Родина у нас одна»: Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков)» и приобрести ее через интернет можно на сайте издательства Московской Патриархии.

Валерий БересневПоследние новости

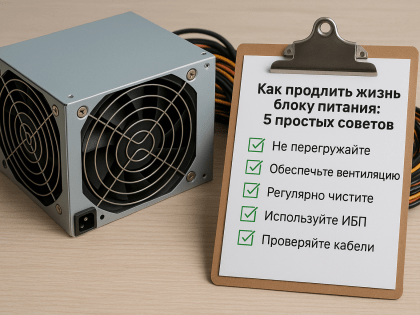

Как продлить жизнь блоку питания: 5 простых советов

Блок питания живёт дольше, если соблюдать элементарные правила. Проверенные методы от мастеров и инженеров — без магии и сложностей.

На детский турнир по теннису в Лениногорск приехали 48 теннисистов из 15 городов России

В Лениногорске прошёл детский турнир по теннису памяти Сергея Кандаурова Этот турнир проходит в Теннис-холле Лениногорска уже третий год подряд.

В Лениногорске прошёл фестиваль беременных и розыгрыш детской коляски

во Дворце бракосочетаний г.Лениногорска, в преддверии Всероссийского Дня беременных, который отмечается 7 апреля, состоялся Фестиваль беременных – «Мы ждем Аиста».

Куда пойти с детьми в Уфе: 10 весёлых мест на выходные

Идеи для семейного отдыха в столице Башкортостана — от активных игр до познавательных музеев